«El sujeto comienza tomándose a sí mismo, a su propio cuerpo, como objeto de amor». S. Freud

Es evidente que la cámara ha substituido al espejo, especialmente desde la llegada de la fotografía digital (numérica), como herramienta que permite al sujeto conocerse externamente. Tal como ya se comento en el post titulado «La identidad se construye de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro», el sujeto, entre muchas otras cosas, debe reconocerse para construir su identidad. Debe hacerlo además en un doble sentido: físico y psicológico, los cuáles se relacionan entre sí. El niño cuando nace viene capacitado innatamente con potentes herramientas que le permiten procesar información del medio y de él mismo, pero tarda un tiempo en poder construir un conocimiento ordenado y con sentido de todo ello. En el caso de la construcción de su identidad, de su «yo», es un trabajo lento que se inicia en el mismo momento del nacimiento y que acaba de culminar en la adolescencia. Aunque es cierto que el primer reconocimiento de uno mismo se da ya cerca del segundo año de vida, al reconocer el sujeto su imagen en un espejo. Pero la identidad de uno mismo no es solamente esa información del cuerpo, de lo físico, sino también de lo psicológico. Al reconocerse en el espejo el niño también se reconoce como alguien con unas características psicológicas determinadas. En ese contexto de construcción intervienen también los otros, pues nos devuelven nuestra propia imagen también de alguna manera. Pero no es de ese último aspecto del que se va a tratar en este post, sino del otro. Es decir, la forma en el que elementos culturalmente inventados: como el espejo o la fotografía, permite a las personas formarse una imagen mental de su aspecto físico y reconocerse en ella como sujeto propio diferente a los demás física y psicológicamente.

Es evidente que la cámara ha substituido al espejo, especialmente desde la llegada de la fotografía digital (numérica), como herramienta que permite al sujeto conocerse externamente. Tal como ya se comento en el post titulado «La identidad se construye de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro», el sujeto, entre muchas otras cosas, debe reconocerse para construir su identidad. Debe hacerlo además en un doble sentido: físico y psicológico, los cuáles se relacionan entre sí. El niño cuando nace viene capacitado innatamente con potentes herramientas que le permiten procesar información del medio y de él mismo, pero tarda un tiempo en poder construir un conocimiento ordenado y con sentido de todo ello. En el caso de la construcción de su identidad, de su «yo», es un trabajo lento que se inicia en el mismo momento del nacimiento y que acaba de culminar en la adolescencia. Aunque es cierto que el primer reconocimiento de uno mismo se da ya cerca del segundo año de vida, al reconocer el sujeto su imagen en un espejo. Pero la identidad de uno mismo no es solamente esa información del cuerpo, de lo físico, sino también de lo psicológico. Al reconocerse en el espejo el niño también se reconoce como alguien con unas características psicológicas determinadas. En ese contexto de construcción intervienen también los otros, pues nos devuelven nuestra propia imagen también de alguna manera. Pero no es de ese último aspecto del que se va a tratar en este post, sino del otro. Es decir, la forma en el que elementos culturalmente inventados: como el espejo o la fotografía, permite a las personas formarse una imagen mental de su aspecto físico y reconocerse en ella como sujeto propio diferente a los demás física y psicológicamente.

Son clásicos los estudios de Wallon o de Lacan sobre esa fase en la que el niño empieza a reconocerse en el espejo al mirarse, lo que mucho más recientemente Gordon Gallup ha llamado «la conciencia frente al espejo«. Anteriormente a ese momento el niño veía en su reflejo a otro, a alguien que no conoce y con el que no se identifica. Precisamente por eso Lacan decía que el sujeto inicialmente se reconoce en el otro, en un semejante (su reflejo que él aún no reconoce como tal), ya que un día descubre que ese otro es él. Ese es un descubrimiento fundamental para la construcción de la identidad. De repente el niño descubre que tiene existencia propia, como individualidad, dentro de ese inmenso mundo de sujetos y objetos que observa cada día. Desde ese mismo momento irá percibiéndose como un «yo» distinto a los otros. Sumará a esa imagen física recientemente reconocida una ingente cantidad de información psicológica respecto a sí mismo. Pero, el alcance de la autoconciencia es aún mucho mayor, pues desde aquí también podrá diferenciar los estados mentales de los demás, y por ello podrá comprender la mente de los otros como diferente a la suya.

Se podría pensar que desde ese momento el sujeto no necesita ya reconocerse en el espejo. Sin embargo, parece que esa afirmación no es cierta, ya que continuamos mirándonos a  menudo, reconociéndonos continuamente. Como si quisiéramos repetir ese descubrimiento una y otra vez. ¿Porqué nos gusta tanto reconocernos de nuevo en esa imagen reflejada de nosotros mismos?. La respuesta parece que tiene que ver más con un proceso emocional que cognitivo. El concepto «narcisismo» pueda tal vez iluminar algo esa respuesta. A pesar de no ser el primero en usar ese término, Freud fue quien le dio al término un contenido muy significativo para la psicología dinámica. Diferenció entre el narcisismo primario y secundario. El narcisismo primario está ligado a los primeros meses de de vida del niño en los cuales está ocupado en satisfacer sus necesidades y no tiene demasiado en cuenta el mundo externo. En wikipedia podemos leer: «Esta etapa está signada por la incapacidad del niño para reconocer al objeto, entendiendo por tal al mundo, las cosas y las personas que lo rodean, es decir, el recién nacido es incapaz de reconocer un mundo distinto a sí mismo. Todo su erotismo y/o energía libidinal es autodirigida y el mundo exterior no existe» . Es en este sentido que el sujeto se toma a sí mismo como objeto de amor. Al continuar desarrollándose el niño empieza a reconocer el mundo de las personas y de los objetos y el narcisismo se torna en secundario y deja de estar centrado en sí mismo. Ahora el mundo existe en función de las necesidades del sujeto. La energía libidinal va del sujeto al objeto y después retorna a éste.

menudo, reconociéndonos continuamente. Como si quisiéramos repetir ese descubrimiento una y otra vez. ¿Porqué nos gusta tanto reconocernos de nuevo en esa imagen reflejada de nosotros mismos?. La respuesta parece que tiene que ver más con un proceso emocional que cognitivo. El concepto «narcisismo» pueda tal vez iluminar algo esa respuesta. A pesar de no ser el primero en usar ese término, Freud fue quien le dio al término un contenido muy significativo para la psicología dinámica. Diferenció entre el narcisismo primario y secundario. El narcisismo primario está ligado a los primeros meses de de vida del niño en los cuales está ocupado en satisfacer sus necesidades y no tiene demasiado en cuenta el mundo externo. En wikipedia podemos leer: «Esta etapa está signada por la incapacidad del niño para reconocer al objeto, entendiendo por tal al mundo, las cosas y las personas que lo rodean, es decir, el recién nacido es incapaz de reconocer un mundo distinto a sí mismo. Todo su erotismo y/o energía libidinal es autodirigida y el mundo exterior no existe» . Es en este sentido que el sujeto se toma a sí mismo como objeto de amor. Al continuar desarrollándose el niño empieza a reconocer el mundo de las personas y de los objetos y el narcisismo se torna en secundario y deja de estar centrado en sí mismo. Ahora el mundo existe en función de las necesidades del sujeto. La energía libidinal va del sujeto al objeto y después retorna a éste.

La historia de la fotografía esta repleta de selfportraits famosos y no tan famosos, que permiten al fotógrafo redescubrir su cuerpo continuamente. ¿Quién no ha enfocado su cámara hacia su propio cuerpo?. Ningún fotógrafo que se precie de serlo. El goce que permite esa mirada es a menudo un goçe privado, pero otras veces es muy público. Actualmente el auge de la cámara digital, que nos facilita ese redescubrimiento constante, y el avance de las redes sociales en internet no solamente permiten que uno se identifique en ese cuerpo que acaba de retratar, sino que además lo haga público y lo enseñe al mundo entero. ¿Es ese un narcisismo primario o secundario?. ¿El sujeto que se retrata a si mismo, especialmente si se trata de un desnudo, lo hace porqué está centrado únicamente en si mismo y solamente goza de esta forma, o más bien busca al otro, para acabar encontrándose a sí mismo?.

La historia de la fotografía esta repleta de selfportraits famosos y no tan famosos, que permiten al fotógrafo redescubrir su cuerpo continuamente. ¿Quién no ha enfocado su cámara hacia su propio cuerpo?. Ningún fotógrafo que se precie de serlo. El goce que permite esa mirada es a menudo un goçe privado, pero otras veces es muy público. Actualmente el auge de la cámara digital, que nos facilita ese redescubrimiento constante, y el avance de las redes sociales en internet no solamente permiten que uno se identifique en ese cuerpo que acaba de retratar, sino que además lo haga público y lo enseñe al mundo entero. ¿Es ese un narcisismo primario o secundario?. ¿El sujeto que se retrata a si mismo, especialmente si se trata de un desnudo, lo hace porqué está centrado únicamente en si mismo y solamente goza de esta forma, o más bien busca al otro, para acabar encontrándose a sí mismo?.

Lacan, releyendo a su manera a su maestro, consideró que el estadio del espejo, al que nos referíamos antes, es una manifestación claramente narcisista en la que el sujeto se «enamora» al descubrirse en ese espejo, y lo hace en forma de interiorización de otro que resulta finalmente ser uno mismo. El sujeto llega a construir su identidad gracias al otro. Tal vez el resto de la vida necesitamos reenamorarnos de nosotros mismos una y otra vez, y nos miramos y remiramos en el espejo, o nos fotografiamos por esta razón: para descubrir nuestra identidad. Tal vez suceda que la fotografía es usada entonces en función de las necesidades del sujeto de contacto con el exterior, para que el mundo le devuelva la imagen de si mismo. Si es así, entonces es bastante probable que esa reproducción de uno mismo sea un intento continuo de interiorizarse.

En realidad lo que intentamos al retratarnos es contestar a esas inquietantes preguntas: ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿porqué soy así?. Aunque siempre existe la posibilidad de que sea un asunto más «primario» e infantil.

————-

Fotografías:

* Self portrait

** self portrait de Kristina Krusse

*** self portrait anonimous

Esta obra está bajo una

licencia de Creative Commons.

El jueves dia 19 de Noviembre (mañana) a las 20,00 horas

El jueves dia 19 de Noviembre (mañana) a las 20,00 horas  Es por eso que un retrato dice muchas cosas de nosotros, explica nuestras emociones, pero también nuestro micro y macrosistema. Habla de nuestro contexto familiar, profesional, político, religioso o cultural. Señala a que grupo pertenecemos, a que clase socio-cultural, e incluso muestra nuestra disponibilidad a los otros.

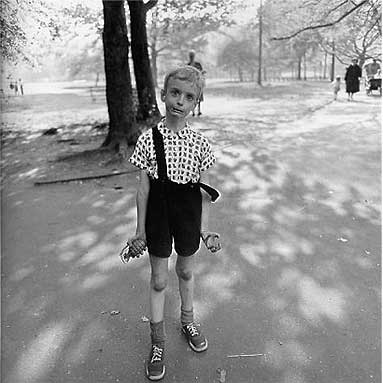

Es por eso que un retrato dice muchas cosas de nosotros, explica nuestras emociones, pero también nuestro micro y macrosistema. Habla de nuestro contexto familiar, profesional, político, religioso o cultural. Señala a que grupo pertenecemos, a que clase socio-cultural, e incluso muestra nuestra disponibilidad a los otros.

“Ellos me hablan de la gente, de la humanidad. Pero yo nunca he visto gente o humanidad. Yo he visto personas diferentes, asombrosamente distintos. Cada una separado de la siguiente por un espacio desocupado”

“Ellos me hablan de la gente, de la humanidad. Pero yo nunca he visto gente o humanidad. Yo he visto personas diferentes, asombrosamente distintos. Cada una separado de la siguiente por un espacio desocupado”

La fotografía, juntamente al vídeo y al espejo, son unas de las herramientas, tal vez las más importantes, que nos permiten crear esa imagen corporal, esa identidad como sujeto. Los retratos del rostro y del cuerpo son el máximo exponente de dicho uso. Pero también son importantes las impresiones de los demás sobre nuestra cara, nuestras manos, nuestras piernas, nuestro sexo, etc. Las palabras que nos dirigen los otros respecto a nuestro cuerpo, la forma como interaccionan con él, y, porqué no, la forma en que nos retratan, son las piezas de construcción que forman el puzzle complejo de nuestra identidad corporal, que evoluciona durante todo el ciclo vital . Aceptar ese cambio en la identidad corporal con el paso de los años es uno de los fundamentos para vivir una senectud apacible con uno mismo desde el punto de vista emocional. Ser capaz de observar nuestras fotos en distintos momentos de la vida nos puede ayudar a integrar correctamente ese cambio en nuestra conciencia personal.

La fotografía, juntamente al vídeo y al espejo, son unas de las herramientas, tal vez las más importantes, que nos permiten crear esa imagen corporal, esa identidad como sujeto. Los retratos del rostro y del cuerpo son el máximo exponente de dicho uso. Pero también son importantes las impresiones de los demás sobre nuestra cara, nuestras manos, nuestras piernas, nuestro sexo, etc. Las palabras que nos dirigen los otros respecto a nuestro cuerpo, la forma como interaccionan con él, y, porqué no, la forma en que nos retratan, son las piezas de construcción que forman el puzzle complejo de nuestra identidad corporal, que evoluciona durante todo el ciclo vital . Aceptar ese cambio en la identidad corporal con el paso de los años es uno de los fundamentos para vivir una senectud apacible con uno mismo desde el punto de vista emocional. Ser capaz de observar nuestras fotos en distintos momentos de la vida nos puede ayudar a integrar correctamente ese cambio en nuestra conciencia personal. Dirigimos la mirada hacia aquello que está a nuestro alcance, hacia aquello que se sitúa en nuestro micro o macrosistema vital.

Dirigimos la mirada hacia aquello que está a nuestro alcance, hacia aquello que se sitúa en nuestro micro o macrosistema vital.  Sus trabajos me recuerdan en algún aspecto compositivo, tal vez por su simplicidad, a las de

Sus trabajos me recuerdan en algún aspecto compositivo, tal vez por su simplicidad, a las de

Una de las funciones de la cámara fotográfica es la de ayudar al sujeto que la utiliza a interiorizar el mundo, a asimilarlo, a comprenderlo.

Una de las funciones de la cámara fotográfica es la de ayudar al sujeto que la utiliza a interiorizar el mundo, a asimilarlo, a comprenderlo.  Susan Sontag (2005) comenta en su obra “Sobre la fotografía” : “Las fotografías son quizás los objetos más misteriosos que constituyen, y densifican, el ambiente que reconocemos como moderno. Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso… Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto poder” (pag. 16).

Susan Sontag (2005) comenta en su obra “Sobre la fotografía” : “Las fotografías son quizás los objetos más misteriosos que constituyen, y densifican, el ambiente que reconocemos como moderno. Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso… Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto poder” (pag. 16). El objetivo crea distancia frente a la realidad, nos aleja de la misma. Somos observadores pero no agentes. Este comportamiento es típico en el caso de los reporteros, especialmente los de guerra, pero también sucede en el caso de otro tipo de profesionales de la fotografía, e incluso de los aficionados. En el primer caso se puede mencionar la

El objetivo crea distancia frente a la realidad, nos aleja de la misma. Somos observadores pero no agentes. Este comportamiento es típico en el caso de los reporteros, especialmente los de guerra, pero también sucede en el caso de otro tipo de profesionales de la fotografía, e incluso de los aficionados. En el primer caso se puede mencionar la  “Yo estaba en un enorme, estupendo y vistoso hotel que estaba ardiendo, condenado, pero el fuego se expandía tan lentamente que la gente podía huir libremente. Yo no podía ver el fuego, pero el humo estaba cubriendo ligeramente todo, especialmente las luces. Terriblemente bonito. Yo tenía prisa e intentaba fotografiar muy aterrorizada. Iba hacia nuestras habitaciones para coger lo que tenía que salvar y por algún motivo no lo podía encontrar. Mi madre estaba cerca, tal vez en la siguiente habitación. Yo no sabía que es lo que estaba mirando, que es lo que tenía que salvar,con qué rapidez el edificio se derrumbaría, qué debo hacer, cuánto tiempo debo seguir tomando fotos. Quizás no tenga película, o no pueda encontrar mi cámara. Me interrumpen constantemente. Todo el mundo está ocupado deambulando por los alrededores, en silencio y lentamente. Los ascensores son de oro. Es como el Titánic hundido… estoy encantada, pero ansiosa y confundida, no puedo llegar a fotografiar. Mi vida pasa por delante de mis ojos. Es un tipo de calma con un éxtasis bloqueante y terrorífico, como cuando llega el bebé y el médico te pide que aguantes porque ellos no están preparados. Estoy casi vencida por el placer, pero abrumada por las interrupciones de él. Hay cupidos esculpidos en los techos. Quizás seré incapaz de ser fotografa si salvo algo, incluyendo a la cámara y a mi misma. Estoy extrañamente sola a pesar de estar rodeada de gente. Ellos continúan desapareciendo. Ninguno me dice que tengo que hacer, pero me preocupo por miedo a abandonarlos o por no hacer algo que supuestamente debo hacer. Es como una emergencia en cámara lenta. Estoy en el ojo de la tormenta. ” (Revelations)

“Yo estaba en un enorme, estupendo y vistoso hotel que estaba ardiendo, condenado, pero el fuego se expandía tan lentamente que la gente podía huir libremente. Yo no podía ver el fuego, pero el humo estaba cubriendo ligeramente todo, especialmente las luces. Terriblemente bonito. Yo tenía prisa e intentaba fotografiar muy aterrorizada. Iba hacia nuestras habitaciones para coger lo que tenía que salvar y por algún motivo no lo podía encontrar. Mi madre estaba cerca, tal vez en la siguiente habitación. Yo no sabía que es lo que estaba mirando, que es lo que tenía que salvar,con qué rapidez el edificio se derrumbaría, qué debo hacer, cuánto tiempo debo seguir tomando fotos. Quizás no tenga película, o no pueda encontrar mi cámara. Me interrumpen constantemente. Todo el mundo está ocupado deambulando por los alrededores, en silencio y lentamente. Los ascensores son de oro. Es como el Titánic hundido… estoy encantada, pero ansiosa y confundida, no puedo llegar a fotografiar. Mi vida pasa por delante de mis ojos. Es un tipo de calma con un éxtasis bloqueante y terrorífico, como cuando llega el bebé y el médico te pide que aguantes porque ellos no están preparados. Estoy casi vencida por el placer, pero abrumada por las interrupciones de él. Hay cupidos esculpidos en los techos. Quizás seré incapaz de ser fotografa si salvo algo, incluyendo a la cámara y a mi misma. Estoy extrañamente sola a pesar de estar rodeada de gente. Ellos continúan desapareciendo. Ninguno me dice que tengo que hacer, pero me preocupo por miedo a abandonarlos o por no hacer algo que supuestamente debo hacer. Es como una emergencia en cámara lenta. Estoy en el ojo de la tormenta. ” (Revelations) Por otra parte, a Diane le asustaba y le atraía a la vez la gente poco ordinaria: sujetos discapacitados, enanos, nudistas, prostitutas, casi tanto como lo hacían la alta sociedad a la que ella pertenecía. Tal vez por ello esos fueron algunos de sus temas favoritos. Retratándolos los asimilaba, al mismo tiempo que los mantenía lejos, separados. Como aquel o aquella que exorcisa a sus demonios.

Por otra parte, a Diane le asustaba y le atraía a la vez la gente poco ordinaria: sujetos discapacitados, enanos, nudistas, prostitutas, casi tanto como lo hacían la alta sociedad a la que ella pertenecía. Tal vez por ello esos fueron algunos de sus temas favoritos. Retratándolos los asimilaba, al mismo tiempo que los mantenía lejos, separados. Como aquel o aquella que exorcisa a sus demonios.